Carne conductora, de la mordedura de un portador con fugas

Strat Coffman

En una historia contada muchas veces, mi abuela juró que la había alcanzado un rayo. No en las zonas de peligro habituales, como serían un maizal o una alberca pública, sino en la casa de su infancia en Missouri, sentada en la cocina con un tostador en medio de una tormenta. Insistió en que la corriente aérea golpeó la casa, recorrió sus circuitos ramificados y saltó del tostador a ella. Esta casa, como la mayoría de las construcciones rurales de Estados Unidos en el siglo xix, tenía cableado expuesto. Líneas de cables trenzados, sujetas con aislantes de porcelana blanca, electrificaban la casa. Sin cables de conexión a tierra para dirigir las cargas excesivas hacia el suelo, la electricidad estática podía acumularse, emitiendo energía excedente por medio de pequeñas descargas y el ocasional incendio de la casa. La casa tenía fugas, se activaba.

Por años después de este incidente, cada vez que se acercaba una tormenta, mi abuela recorría todas las habitaciones de la casa, desenchufando los electrodomésticos, intentando desconectar la casa de las fuerzas erráticas no deseadas y protegerse a sí misma de la casa. Mientras tanto, la industria eléctrica continuó su esfuerzo por aislar los cuerpos humanos del exceso de energía mediante cableado interno y otras medidas de seguridad. En 1913, el Código Eléctrico Nacional ordenó que todos los servicios eléctricos empleados en construcciones residenciales estuvieran conectados a tierra.1

Aunque la gestión moderna del suministro eléctrico nos ha hecho creer que la electricidad es controlable y discreta, nuestro mundo (y nuestros cuerpos) están atravesados por la actividad eléctrica. A diferencia del interruptor de encendido y apagado del suministro cableado, el cuerpo muestra un rango de receptividad y resistencia a la corriente eléctrica, modulado por factores como la actividad de las glándulas sudoríparas y la temperatura de la piel. Los seres vivos dependen de señales eléctricas para coordinar su funcionamiento interno, distribuyendo conjuros pulsantes que invocan la acción y el estado de ánimo. El tejido dérmico es conductor porque está compuesto de agua y partículas cargadas (iones). Somos bolsas de piel llenas de líquido salado, puertos de carga que emiten calor mientras zumban entre –3 y –7 voltios. Nuestros cuerpos, y cualquier cuerpo vivo, tienen un talento especial para recibir descargas eléctricas. Somos putas de los flujos energéticos.

En la época en que mi abuela fue alcanzada por un rayo a través de su tostadora, dos hermanos de Nueva Zelanda canalizaron una corriente eléctrica viva para darle una descarga a otro cuerpo conductor. El caballo de su granja tenía la costumbre de frotarse contra su valioso coche Essex, doblando sus salpicaderas y dejando áspero su acabado. Los hermanos manipularon la bobina de encendido para que electrificara la carrocería del coche cuando era golpeada. Después de esto, según cuenta la historia, el coche y el caballo no volvieron a tocarse nunca. Cambiando el haz metálico del coche por circuitos de alambre, los hermanos adaptaron esta configuración improvisada a un dispositivo de contención: la cerca eléctrica.

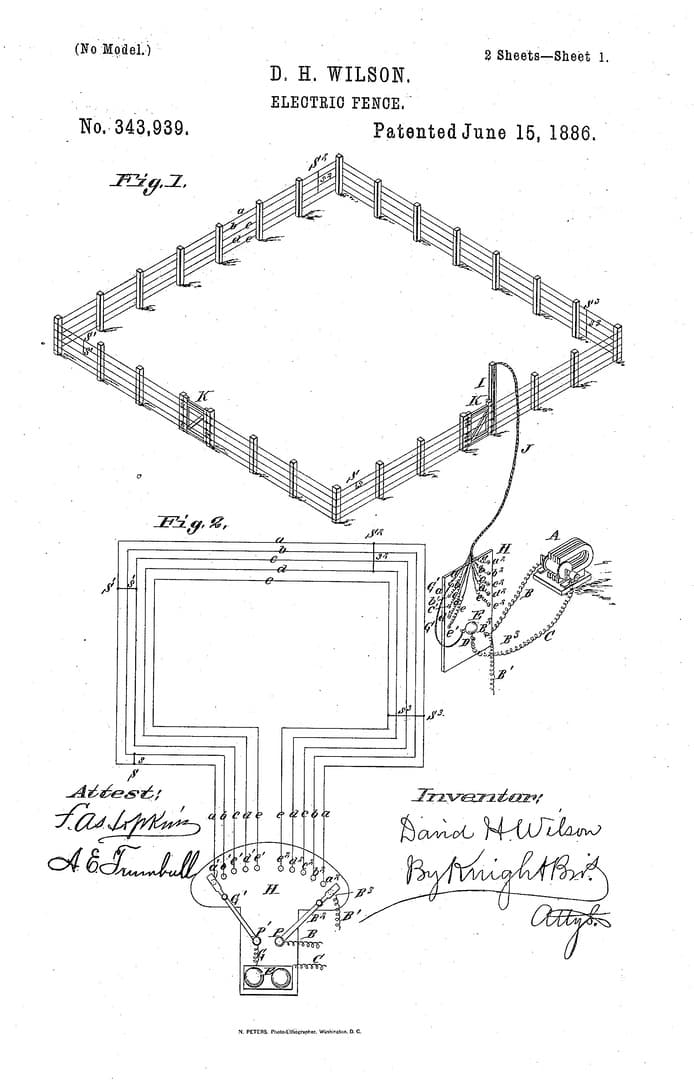

Patente de EE.UU. 343939, "Cerca eléctrica," D.H. Wilson, 1886.

La cerca eléctrica se ha utilizado ampliamente para contener el ganado, para el manejo de corrales y pastoreo, pero también en otras áreas para confinar por la fuerza cuerpos humanos. Funciona, al menos inicialmente, debido a la vulnerabilidad del cuerpo a la descarga eléctrica cuando entra en contacto con la corriente. Pero poco después, a medida que la exposición repetida condiciona los cuerpos contenidos a mantenerse alejados, ya no es necesaria la descarga real para evitar los cruces. El límite vive ahora en la memoria muscular. La cerca eléctrica puede ser físicamente sobria, incluso delicada. En carretes de alambre o como una red que serpentea por un paraje, la emisión de corriente se condensa a lo largo de una línea.

Mi abuela y otras personas que crecieron en su época llegaron a ver la casa como un portador poco fiable, que derramaba el exceso de carga, y estos inventos dirigieron y aprovecharon la corriente eléctrica, conteniendo el riesgo ambiental que acecha a los sistemas eléctricos. La cerca localiza el lugar donde se producirá la descarga, crea un territorio provisional. También racionaliza la potencia de la descarga en otro parámetro modificado por el giro de un dial de voltaje. Hace que parezca sensata (ante las salvajes contorsiones de un cuerpo sacudido) la abstracción de un límite de propiedad o una zona agrícola, incluso cuando no se puede ver.

Gráfico para producto de cerca para perros domésticos.

Quizá a muchos les resulte más familiar la versión diminuta de la cerca para perros, un alambre enterrado que irradia una señal de radio débil que detecta un collar que descarga a la mascota que lo lleva. En los suburbios de Nueva Inglaterra, donde crecí y donde las disputas por la propiedad se remontan a la época de la colonización, muchas familias instalaron cercas eléctricas por el perímetro de sus jardines para evitar que sus perros crucen la raya y provoquen una nueva pelea. Anunciados como “invisibles” y “prácticamente en cualquier lugar”, estos servicios de disciplina de buen gusto (o sea, discretos) no perturbaban el pintoresco ambiente neocolonial del vecindario, que permanecía continuamente despierto y en silencio, electrocutando a las mascotas de manera autónoma, mientras sus dueños corrían al supermercado o a una clase de yoga. A diferencia de la cerca agrícola expuesta que electrocuta indiscriminadamente a cualquier cuerpo que toca, la cerca para perros tiene un objetivo. Sólo el perro que lleva el collar sentirá la mordida de la cerca que lo acompaña. Está oculta visualmente, pero también es pulcra en términos operativos, y crea un ajuste perfecto entre el recinto y el cuerpo.

En ocasiones, cuando era niño, veía a un perro hacer sus necesidades en el jardín delantero de una casa e intentaba imaginar cómo sería, qué saltos desgarradores presenciaría, si el perro rozara el límite indetectable. En ese proceso circulaba el deseo de conocer la sensación por mí mismo, de sacar a la luz la violencia latente que recorría el jardín trasero. Tengo un vago recuerdo muscular infantil de recibir el empujón de un aparato mientras enchufaba la clavija y una fuerte descarga eléctrica. En secreto, me encantaba la mancha carnosa, la liberación forzada del control muscular. La forma en que dilataba el momento. Parecía instantáneo e interminable. Una liberación súper micro.

Anuncio de la tostadora Sunbeam Deluxe Automatic Radiant Control, alrededor de 1950.

A medida que las descargas eléctricas se aplican con mayor severidad y precisión, se electrifican más rincones del territorio doméstico. Hoy se puede conectar a internet cualquier artículo del hogar imaginable: espejos, cubos de basura, tenedores. El primer objeto “inteligente” electrificado fue un tostador de pan, en concreto el tostador Sunbeam Deluxe Automatic Radiant Control, un modelo de 1949 con seguidores de culto. Mi otra abuela tenía uno, que usé hasta que su famoso mecanismo automático de subida y bajada dejó de funcionar hace unos años. Tenía un cuerpo robusto cuya carcasa cromada se calentaba tanto que te quemaba la mano al instante. En 1990, un par de ingenieros de Estados Unidos conectaron uno de estos tostadores a una computadora destartalada para hacer pan tostado a distancia. Como el tostador ya era semiautomático, todo lo que tenían que hacer era escribir una secuencia de comandos que activaba y desactivaba la fuente de alimentación del tostador. Una foto de la demostración en Interop, la feria de electrónica donde fue presentado, muestra el tostador colocado sobre el bloque de la computadora, con los cables enrollándose de un lado a otro. La mano del presentador está levantada sobre él, como si invocara al aparato para que cobrara conciencia. Mientras tanto, en un stand cercano, otro asistente al congreso estaba ocupado haciendo ladrar a un perro robótico.

Demostración del tostador conectado a internet, Interop, 1990.

La mano humana de esta foto, que representa la hechicería del ingeniero, se va difuminando cada vez más, a medida que el nexo de control migra a un chip o se disipa por completo en una red informática. Mientras tanto, la mano del usuario, el conducto cárnico, se abre a una intromisión más sutil. En el clásico milenial de Disney de 1999 Smart House, una familia hace un recorrido por su futuro hogar. En una especie de saludo tecno con este domicilio personificado, esta casa-mamá, el ansioso niño coloca su mano sobre una interfaz verde brillante. Zumba mientras la luz acaricia su palma de arriba a abajo. El apretón de manos está acentuado por un fuerte tictac y el niño aparta la mano de golpe, exclamando: “No me dijiste que esa cosa me iba a morder”. Como explica la guía turística agresivamente optimista, la mordedura es benigna. Es simplemente "su manera de conocerte", dice, mientras la defectuosa voz de mamá-jefa de la casa lee en voz alta el perfil biomédico del niño. El incontrolable zumbido del tostador de mi abuela da paso a la captura instantánea y continua de material biométrico, un impuesto corporal.

Fotograma de "Smart House," 1999.

Cuanto más inteligentes se vuelven las cosas, más energía requiere una casa. La casa de la era anterior a la conexión a tierra era errática y casi animada, crujía a causa de los elementos y descargaba energía en sus habitantes aquí y allá. Los riesgos para el cuerpo se debían a las peculiaridades de los sistemas meteorológicos y a una construcción defectuosa. En la casa inteligente contemporánea, los santos patronos de la tecnología hacen todo lo posible por exorcizar el fantasma de la máquina. Susurros encriptados entre sensores, encerrados en el cerco propietario del software operativo. La visión que vende el enjambre de productos Nest de Google es una inversión de las intuiciones que gobernaban la casa de la infancia de mi abuela: una casa electrificada es una casa segura. Alcanza su animicidad mediante protocolos autónomos autorizados por los términos de uso escritos por las partes comerciales. Pero en esta transferencia, persisten las brechas, los sistemas son pirateados y el cuerpo sigue siendo conductor.

Footnotes

-

The Electric Power Research Institute, “History of Residential Grounding”, https://www.epri.com/research/products/1005490. ↩